Por Yamid López Sepúlveda, Comunicador Social y Periodista

Recién terminada la Segunda Guerra Mundial, el país, al igual que América Latina, asumió el modelo cepalino de sustitución de importaciones, y las empresas florecieron. Colombia no importaría bienes que podía producir la industria local. Además, las empresas extranjeras, que antes eran una competencia para los locales, cerraron para dedicarse a la fabricación de armas y no retomaron los negocios, por lo que los elementos indispensables para los ciudadanos escaseaban en Medellín. Uno de los que aprovechó la coyuntura fue don José María Acevedo para crear HACEB.

Don José vendió su caja de herramientas y elaboró, con su ingenio y habilidad, la primera estufa colombiana. Solo había terminado la primaria, y repitió segundo grado hasta que crearon tercero, y repitió tercero mientras esperaba que crearan cuarto.

Por la misma década, don Germán Saldarriaga fundó Pintuco y probaba sus nuevas pinturas en las estufas de HACEB y en los edificios de una aseguradora recién creada: Sura.

Argos inició operaciones en 1944, aunque su planeación se dio años antes, cuando don Jorge Arango y Carlos Sevillano encontraron caliza, necesaria para hacer cemento, en un socavón por donde debía pasar el Ferrocarril de Antioquia. No solo pensaron en montar un negocio: pensaron en sustituir las importaciones de cemento holandés y de la empresa León, propiedad de los bogotanos Samper.

La industria local debía y tenía la obligación de sustituir la producción extranjera. En ese contexto se crea Colmotores en 1956 (ya creada EPM), con los llamados CKD, Completely Knocked Down: no se traía el producto completo, sino sus piezas, que se ensamblaban junto con otras de elaboración local.

Los años 40 y 50 fueron de las épocas más prolíficas de las empresas antioqueñas, y no fue casualidad:

Se creó la Compañía de Empaques en 1944, Almacenes Ley (acrónimo de Luis Eduardo Yepes) en 1949, y Cadenalco en los 50.

El avance en la industria también dio paso al avance cultural, especialmente en lo musical. Medellín se convertiría en el epicentro de la música tropical colombiana y caribeña. Durante los años 40 y 50 existían en la ciudad sellos discográficos como Codiscos, Sonolux y Discos Silver. Se había prohibido la importación de discos, fundamentalmente en el gobierno del dictador Rojas Pinilla, y las disqueras mejoraron su tecnología para hacer frente al reto.

La única ciudad que podía sustituir las importaciones era Medellín, entonces fortín industrial de Colombia. A nuestra ciudad llegaron los cantantes de porro y cumbia de todo el país. Incluso Discos Fuentes se trasladó de Cartagena a Medellín en 1954.

En los clubes se oía a Lucho Bermúdez, a los Hermanos Martelo, entre otros ritmos que se conocieron como sonido sabanero (que llegaba de la costa colombiana) y sonido paisa. La cumbia y el porro, en una tierra de campesinos y guascas, se popularizaron por la radio, también creada por una disputa entre empresarios textiles de Antioquia.

La Cadena Radial Colombiana, Caracol, nació en 1948 cuando La Voz de Antioquia se fusionó con varias emisoras a nivel nacional. ¿Quién la había comprado? Coltejer. Eso sí dejaba por fuera de la pauta a su competencia, Fabricato, que para no quedar relegada fusionó La Voz de Medellín y creó Radio Cadena Nacional, RCN.

Conclusión

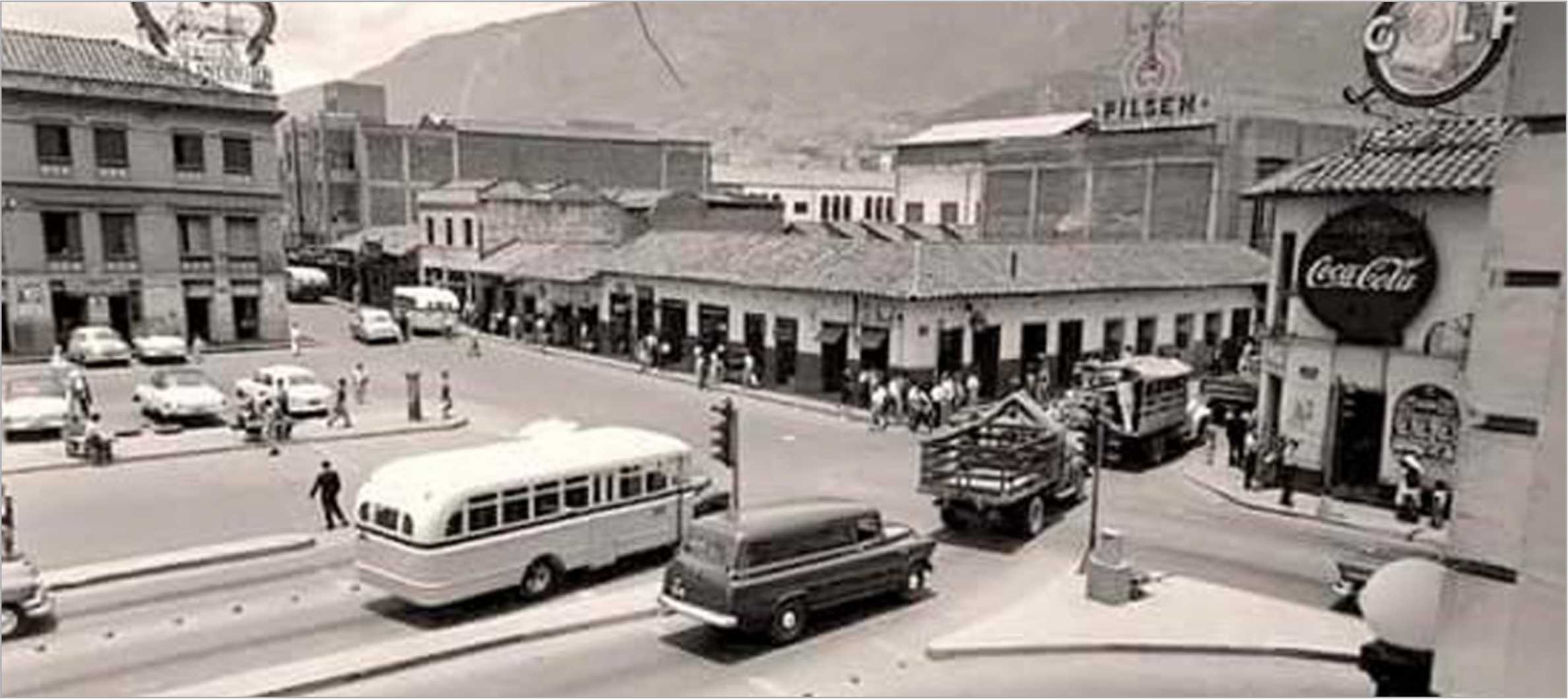

Los excedentes de capital de la producción de café y oro a principios del siglo XX convirtieron a Medellín en una ciudad industrial entre los años 30 y 60. Pasamos de tener 56 mil habitantes en 1900 a 358 mil en 1950: una explosión sin precedentes, fruto de la violencia en el campo y de las oportunidades que ofrecía la ciudad de las textileras.

Las personas que llegaban expulsadas de los pueblos encontraban trabajo en la ciudad, y su consumo abrió otras aristas de la economía.

Nuestra pequeña comarca del mundo, que hoy llamamos Medellín, fue fructífera en 1950. Las añoranzas bucólicas, de las que se quejaba el periodista y abogado Francisco de Paula Muñoz, habían terminado. Los ciudadanos miraban el futuro con optimismo y posibilidades, y las realidades daban para pensarlo.

La cereza del pastel

Medellín crecía y necesitaba una entidad que atendiera las demandas de una industria boyante y del aumento de la población. En 1955, se unificaron las empresas de telefonía, acueducto, alcantarillado y energía con la empresa pública municipal. Esta entidad ya administraba el matadero, el tranvía y la plaza de mercado de la ciudad.

La empresa de energía provenía de la Compañía Antioqueña de Instalaciones Eléctricas, fundada, entre otras personas, por el mayor empresario del siglo XX en Medellín: Alejandro Echavarría, quien años después lideraría Coltejer y cuya familia administraría la compañía 40 años.

El alcalde de la época, Darío Londoño Villa, firmó el Acuerdo 58, aprobado por el Concejo Municipal, mediante el cual se fusionaron todas las entidades. Según el artículo 7°, la nueva EPM debía pagarle al municipio un millón de pesos por la integración.

Y el artículo 23, cimentaría el carácter científico, alejada del juego electoral, de la nueva entidad: “Las Empresas Públicas de Medellín será una entidad apolítica, dirigida con un riguroso criterio de eficacia administrativa, para lo cual emplearán adecuados sistemas técnicos de organización de empresas con el fin de obtener su objetivo primordial (...)”.

La autonomía y separación política en el manejo de los recursos tenía un antecedente. En 1940, era necesario ampliar la hidroeléctrica de Guadalupe y el municipio no tenía recursos. Los empresarios de la época ofrecieron prestar la plata pero con dos condiciones: junta directiva independiente y gerente propio. Y así se hizo.

El primer gerente de EPM, Oscar Baquero, tuvo entre sus funciones, además de poner en marcha la fusión de las empresas, construir la sede en el edificio Miguel de Aguinaga, llamado así en honor al primer alcalde de la ciudad.

La fusión se llevó a cabo para responder a las crecientes necesidades de la ciudad, y la nueva EPM lo logró con creces. Desde entonces, sus transferencias han contribuido al desarrollo de Medellín, mejoraron la calidad de vida de los ciudadanos y se convirtieron en motivo de orgullo para los antioqueños.

Dice la leyenda que, en 1985, Cosiaca vio encenderse ocho bombillos en el Parque Berrío, traídos por la Compañía Antioqueña de instalaciones eléctricas, exclamó: “¡Ya te jodites, luna, a iluminar al campo!”.

Jamás se habría imaginado aquel personaje legendario que ese brillo incipiente sería el comienzo de la mejor decisión en la historia de la ciudad: una chispa que trajo consigo progreso, industria y la inconfundible pujanza antioqueña.

Notas Relacionadas:

Servicios Públicos

Entidades Gubernamentales

Organizaciones Sindicales